在上海日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Shanghai

|

|

「民間の分厚い交流は、海底の流れに例えることができる。海面に波風が立ったとしても、安定した太い流れは途切れることがない」。

日中両語のバイリンガル作家であり、翻訳家、大学教授、そして日本情報専門誌『知日』の主筆。8月18日、当館は、日中をつなぐ多面的な活動を続ける毛丹青さんをお招きし、講演会「我与日本 知ることへのお誘い」を開催しました。

この日は、公募による聴講者に加え、多数のメディアも駆けつけ、会場の当館多目的ホールは約130人の熱気に溢れました。中には当日北京から飛行機に乗って聴きに来たという毛丹青さんの熱心な読者も。毛丹青さんの作品や日中を跨いだ活躍が、若い世代の支持を集めていることが窺えました。

北京大学卒業後、中国社会科学院を経て日本へ拠点を移した毛丹青さん。ビジネスマンとして活躍した後、日本語で作品を綴る作家としてデビュー。端正な日本語を駆使して綴られたエッセイは、日本人も気づかない日本文化の特性や習慣を独自の視点で取り上げており、日本の人々を驚かせました。日本での滞在歴は既に約30年。長年にわたり日中双方の社会を見つめてきたからこそ、自らの経験を基に、相手を「知ろうとすること」が深い理解への第一歩であることを強調します。

|

「反日」でも「親日」でもなく、「知日」を提唱する毛丹青さん |

|

| 会場からは次々と質問が |

「政治・経済とは異なる第三の道を拓く」、「表面的な交流ではなく、深くお互いを知ろうとすること。それが日中のバランスを取ることにつながる」。

この日の講演で、毛丹青さんは文化で日中をつなぎ、お互いへの理解を深めていくことを呼びかけました。以前から「反日」でも「親日」でもなく、「知日」を提唱。こうした理念の下に2011年に創刊された雑誌『知日』は、表層的に日本の文化・社会を紹介するのではなく、「礼儀」、「萌え」、「猫」、「武士道」、「妖怪」等々、毎号ユニークなテーマを深く掘り下げ、中国の若者達の間に日本に対する新鮮な関心を広げました。

中国で『知日』が創刊され、読まれているように、日本の若者達も本気で中国を知ろうという好奇心を持ってほしい。毛丹青さんはそう語り、日本でも『知中』が創刊されることに期待を寄せました。日本と中国の間でお互いを深く「知ろうとする」意欲の大切さ、古くから近代まで両国の文化交流を支えてきた先達たちの情熱、『知日』に続く試みとして立ち上げた新サイト『遊日通道』――毛丹青さんの熱意とユーモアに満ちた口調で語られる様々な考え方に、会場の皆さんはどんどん引き込まれていきました。

講演を受けて、第二部では、日本で学ぶ中国人留学生と中国で学ぶ日本人留学生が、それぞれ2名ずつが登壇し、留学生活を通して経験した出来事や、「お互いを知る」ということについて自らの考えを披露。留学生達は、日本でのアルバイト経験や、中国の農村での教育ボランティア、こうした自らの経験を通じて、テレビや新聞、ネットの情報だけでは決して見えなかったお互いの国の人々の姿を見つめ、手探りで自分の考えを組み立ててきました。毛丹青さんが呼びかけたように、そこには深くお互いを「知ろうとする」姿が感じられ、個人と個人の間に結ばれた日中の太い絆が目に見えるような心強いものでした。青春時代の真っ只中にいる彼ら彼女らが語る異文化の中での奮闘エピソードに、会場から度々大きな笑いが起こる場面も。若い世代の努力に、毛丹青さんも会場の皆さんも大きな拍手を送りました。

|

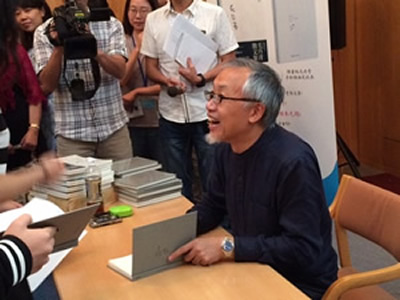

講演会終了後のサイン会では長蛇の列 |

最後の質問タイムでは、会場から次々に手が挙がり、講演会終了後は、新著へのサインを求めてファンの皆さんが毛丹青さんの前に長蛇の列。ひとりひとりの質問に丁寧に楽しそうに答え、サインをしながらファンとおしゃべりしている姿からは、次々と新しい挑戦をしていく毛丹青さんの旺盛な好奇心とエネルギー感じられました。「知ろうとする」ことは、純粋に楽しいこと。毛丹青さんの活躍を見ていると、多くの人がそうしたシンプルな事実に気づかされるのではないでしょうか。

毛丹青さん、本当にありがとうございました!

古くからひとりひとりの物語が織り込まれてきた日中交流の数々。現在も様々な分野で魅力溢れる人々が活躍しています。当館はこれからも「知の楽しみ」をお伝えするために、充実した内容の講演を企画していきます。今後もご期待ください!