|

| 慈光院 撮影:劉大禹 |

「建築」という言葉、私たちが普段何気なく使っているこの言葉は、実は中国語でも日本語でも「建築」です。「architecture」にこの漢字二文字に訳したのは、実は伊東忠太という明治から昭和にかけて活躍した日本人建築家であるとされています。当初「造営」と訳されていたこの「architecture」を「建築」と訳した背景は、「造営」にはない、芸術的な意味を込めたからなのです。そう、建築は芸術であり、文化の重要な要素なのです。では、日本の建築の特徴とは一体どういったものなのでしょうか?

5月16日、当館広報文化センターにおいて、同済大学工学博士の郭屹民先生のご協力で、「『間」から『空間」へ―日本建築の魅力」を実施しました。郭先生は、日本の東京工業大学で建築学を勉強され、現在は同済大学で教鞭を執ると共に、様々な建築関連の展覧会なども手がけていらっしゃいます。昨年、上海当代芸術博物館で開催され、とても人気だった「篠原一男展」(当館後援名義事業)でも主要な役割を果たすなど、日本の建築を中国に紹介する「窓口」にもなっている方です。そんな郭先生が、特別に日本建築について、その魅力と共に、歴史的背景や技術、特徴などについてご講演くださいました。今回、応募開始と同時に登録者が定員に達するなど、中国の方の建築に対する関心の高さがうかがえました。さあ、建築を巡る旅へいざ出かけましょう。

Architecture=アーチの技術=統合=建築 |

頭でも紹介した「architecture」。そもそもこの言葉の由来は「arch」アーチの「tecture」技術、つまりアーチを作れる技術がある、とも言われています。アーチを作るのは、古代とても高い技術が必要だったのです。郭先生は、教会のドームを例にされました。ドームは円形なのでアーチの高い技術が必要です。このドーム、実は教会の音楽を増幅させる意味を持っていたのです。ドームは、音楽という芸術をより高めるための装置であると同時に、教会をより美しく装飾し、神聖な場所にする効果もあったのです。もともと彫刻も絵画も建築の一部であった、と郭先生は言います。それが発展し、彫刻や絵画単体が芸術となっていった――つまり建築は芸術の頂点のようなものである、と。なるほど、なるほど!

さて、話は日本の建築へ。

日本を代表する古代建築と言えば神社、特に有名なのは「伊勢神宮」です。この神社は20年に一度、本殿を建て替えます。なので現在ある建物はとても新しい建物です。しかし、この20年に一度建て替えるという行事をもう千年以上続けているため、様式や技術は千年以上前のもの。加えて、この本殿は、先生いわく「生きている」。本殿の外側にある柱は、実は建てられた時には建物を支える役割を果たしていません。ところが20年経つと、建物の重みで少しずつ屋根が落ちて建物を支えるようになるのです。なんて神秘的なのでしょう。

|

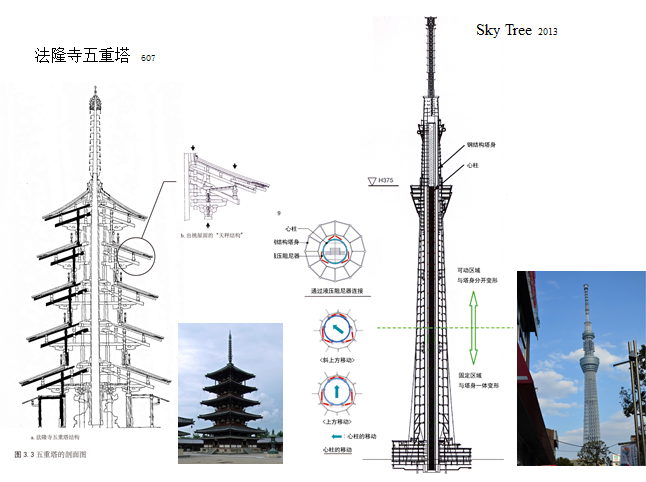

法隆寺五重塔断面 日本建築学会編.日本建築史.東京:彰国社、1980:p12-6.

スカイツリー耐震構造 構造デザインマップ編集委員会編.構造デザインマップ 東京.東京:総合資格院、2014:p129/8-9

|

国立代々木競技場第一体育館 写真提供:独立行政法人日本スポーツ振興センター

実はこうした高度な技術、世界最古の木造建造物である法隆寺の五重塔にも見られます。千年以上地震などで倒れなかったこの塔、実は中心の柱が地面から構造的につながっていません。それにより、地震の際、周りの屋根が揺れて、瓦は落ちるかもしれないが塔は倒れないのです。この技術は、実は東京のスカイツリーにも応用されているのです。日本の現代建築には、こうして古代からの技術や意匠を使う「つながり」を持っています。例えば日本を代表する建築家である丹下健三の代表作、東京オリンピックの水泳競技(第一体育館)とバスケットボール(第二体育館)の会場となった国立代々木競技場。オリンピックに来る世界中の人々に日本を強烈に印象づけるため、神社の意匠をモチーフとしています。この時代、日本の建築技術は飛躍的に伸びたそうです。

さて、奈良時代に戻ります。日本は中国の影響を強く受けた国です。それが建築を通じてもよくわかります。例えば鑑真和上が建立した唐招提寺を見ると、唐代の建築様式が色濃く出ています。また、東大寺では大仏殿や南大門も、宋代の最先端技術がよく反映されています。

そして平安時代、ここで重要な様式のひとつは阿弥陀堂建築です。その様式の代表は「平等院鳳凰堂」です。郭先生は、この建物ほど日本で重要な建物はない!と言い切ります。何故か?それは。。。。

|

写真提供:平等院 |

お金のモチーフとして使われているからです!日本の一万円札と言えば福沢諭吉の肖像が思い浮かびますが、裏面には何と平等院鳳凰堂の「鳳凰」が印刷されています。そして十円玉には鳳凰堂そのものが刻まれています!そう言われてみると、確かにそんな建物は他にありません。。。。

(お札の図案:https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/valid/issue.htm/#p01)

そしてこの鳳凰堂にはもうひとつ重要な意味があります。それは、とても「フラット」なことです。極楽浄土を表現したこのお堂は池の向こう側から拝むものでした。お堂の建物の正面からは見えない後ろ側に「尾廊」が続いています。真上から見ますと「 凸 」のような形をしています。日本建築のひとつの特徴がここにある、と先生は言います。例えば仏像などでも、法隆寺の百済観音を横から見たらとても薄いのにびっくりします。このように、フラットにものを見ることは、日本におけるアニメ文化の発達の原因ではないか、と。現代美術では、村上隆氏や奈良美智氏を代表格とする「スーパーフラット」が有名です。それと同様に、現代建築にも「スーパーフラット」的な潮流があり、それが日本のひとつの特徴なのです。例えば谷口吉生氏による葛西臨海公園展望広場レストハウス。これは展望台ですが、物理的にとても「薄い」建物です。しかしそのカーテンウォールの方立てが構造部材という高い技術を用い、そして何よりガラスを多用し、とても「透明」です。また、現在とても人気が高い建築家である妹島和世氏・西沢立衛氏のユニットSANAAによる金沢21世紀美術館。この建物もガラスを多用し透明感がありますが、何より、それによる効果として仕切りがない、どのようにも動ける感覚を醸し出しています。メインゲートがバーンとあるわけではなく、どこからともなく入れる感覚、とてもフラットです。そして伊東豊雄氏の仙台メディアセンターも同様です。そもそも何にでも使えるように、ということで作られたこの建物、仕切りのない感覚が不思議です。

|

葛西臨海公園展望広場レストハウス 撮影:李一純

|

撮影:中道淳/ナカサアンドパートナーズ

提供:金沢21世紀美術館

このように、日本の建物は実はアートやアニメにも通じるフラット感覚が特徴ですが、都市計画においても、フラットです。見て下さい、この東京の地下鉄の配置。駅と駅を点としてそこを縦横無尽に行き交います。この感覚は実は二条城の構造、茶室へ向かう敷石、そして篠原一男の建築にも見られる共通点なのです。

|

そして何より、そんなフラットな日本の建築を支えるのがハイテクであり、他の国ではガラスのこんな薄い建物を作るのは難しいでしょう。そこは耐震構造の重要性を19世紀に唱えた日本、その技術は薄いガラス張りの建物でもしっかり耐震構造になっていて、そうした技術に裏付けられて、現代日本の建築家は美しい透明なフラットな建造物を作ることができるのです!

|

|

約2時間にわたる郭先生の講演でしたが、建築の旅に引き込まれ、その壮大なストーリーに、参加されたすべての皆さんが感動しました。そして、建築の世界の奥深さ、日本の建造物の素晴らしさを堪能できたこと、本当に感謝しております。郭先生ありがとうございます!

※広報文化センターの会員になると、いち早くイベント情報をお届けします(登録方法はこちらから)。当館HPの新着情報や在中国日本国大使館の微博・微信も定期的にチェックしてみてくださいね。