|

|

| 尾形光琳筆 燕子花図屏風 根津美術館蔵 |

江戸時代、それは今を生きる我々日本人にとっても、非常に重要な時代でした。我々普通の日本人がその習慣や食べ物を「日本」的にしてきたのはこの時代だった、とも言われています。もちろん「美意識」についても。

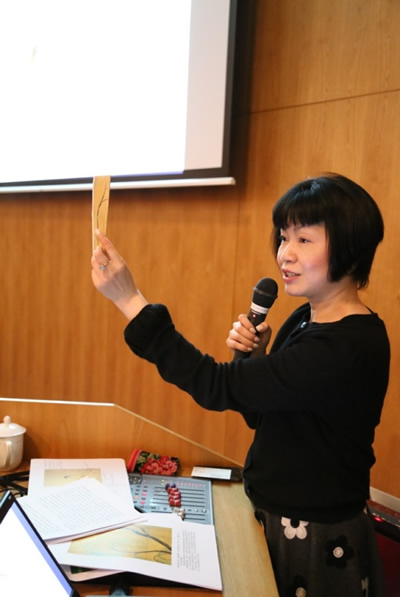

1月30日、当館広報文化センターは、上海博物館学芸員の金靖之先生のご協力で、「美の意匠-江戸時代絵画のみどころ」を実施しました。金先生は、日本の大学・大学院で江戸時代の絵画史を勉強され、現在は上海博物館に勤務し、数多くの展覧会を手がけていらっしゃいます。今回は、金先生を講師に迎え、江戸時代の絵画、特に「琳派」と「浮世絵」についてご講演いただきました。

|

①「琳派」って何?

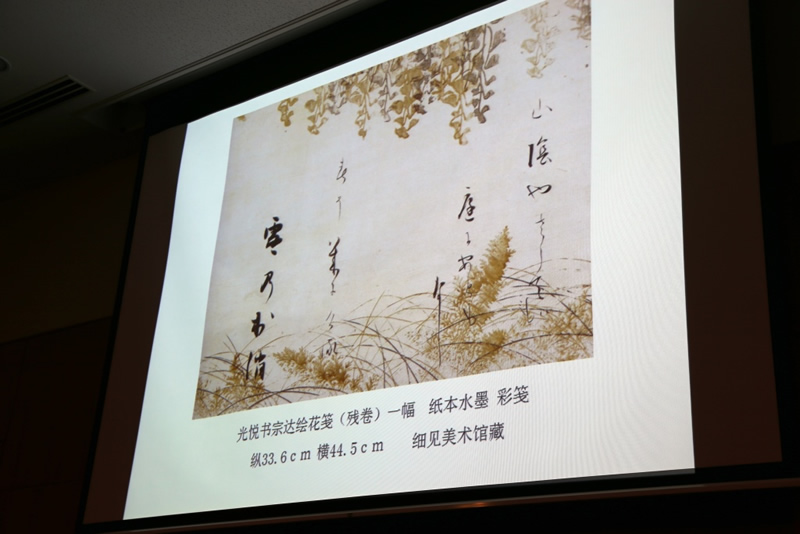

一口で「琳派」と言われても、よくわかりません。皆さんは尾形光琳という絵師をご存じでしょうか?日本ではとても有名な江戸時代を代表する画家の一人です。実は「琳派」は、彼の名前「光琳」の「琳」の字にちなんで後世に名付けられたものです。中国にも「海派」、「浙派」、「京派」というような「~派」という絵画一派がありますが、これらはどれも地域を基にした派です。「琳派」の特徴は、光琳画系に連なる人物を総称して言うところです。実は光琳の名前を取っている派にもかかわらず、光琳以前の俵屋宗達や本阿弥光悦なども「琳派」を代表する人物としてそのカテゴリーに入れられています。また、現代の画家にも「自分は琳派である」と公言する人すらいます。それほど影響力が大きい、時代の幅の長い「琳派」ですが、今回は、時間の関係もあり、宗達、光悦、光琳、尾形乾山(光琳の弟)、酒井抱一、鈴木其一などの代表的な作品を紹介して、その流れを解説されました。

|

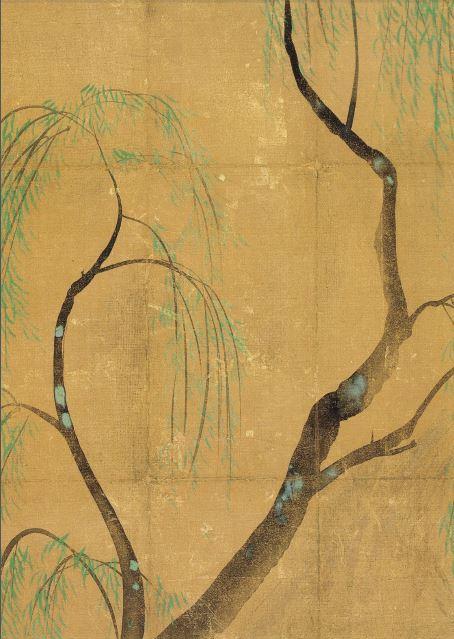

「琳派」の作品は、尾形光琳の作品がそうであるように、鮮やかな絵具と金銀を多用した豪華さが人々の目に美しく映ります。金さんは、江戸時代の京都の裕福の町人が生み出したこの琳派の流れには様々な日本の美意識が潜んでいると話します。

|

例えばこの光琳の「八橋蒔絵硯箱」(重要文化財 東京国立博物館蔵)。この箱の内側に施された文様などは、卑近なところでは、コンビニなどで売られている弁当にも用いられている、と言います。日本人はそれほど気づいていないが、琳派が現代の日本人に与えた影響はとても大きい、と。

とここで一休み。当日、お客様には、あらかじめ光琳の「柳図香包」(細見美術館蔵)のコピーが配られていました。

|

この絵は何のために配られていたのでしょう?実は、この絵は現在掛け軸になっていますが、もともとは光琳がデザインした香包み紙でした。線に沿って折り曲げると、もと通り香包み紙になります。これは、琳派のデザイン性を証明する実験でした。こうしてこうしてこう折り曲げると。。。。

|

|

柳の一番美しい部分が真ん中に来ます。それを順に開いていくと、やはり美しい扉になっています。これひとつ取っても、とても良く考えられたデザインであることがわかります。みなさん、なるほど、と頷いていらっしゃいました。

②浮世は・・・・何の世界?

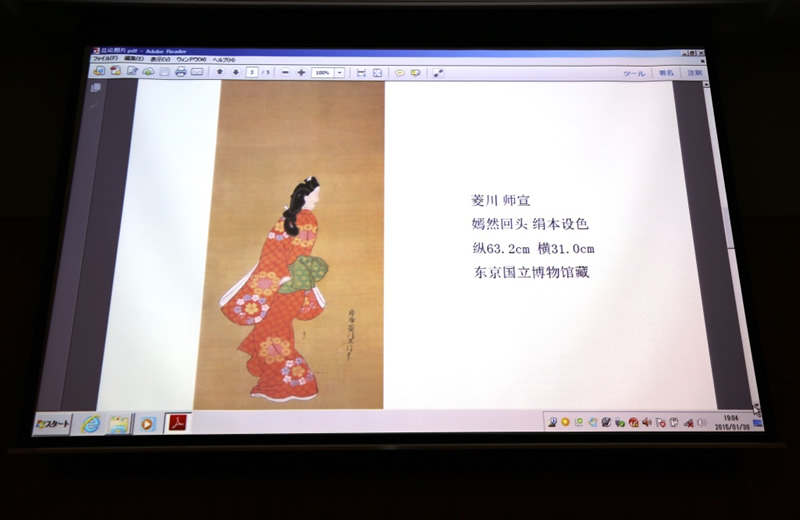

さて、つぎに浮世絵です。浮世絵は、琳派と違い、江戸(東京)を中心とした庶民によって作られ、愛された、庶民文化の象徴です。この時代、庶民階級の絵師が美人図や暮らしの様子を描き、庶民がそれを楽しむ、ということは、100万規模の大都市であった江戸ならではのことでした。版画技術のなどの革新により、多色で華やかな錦絵が大量に生産できるようになったことも、浮世絵が普及した要因でした。

|

まず肉筆浮世絵の代表的な作品である菱川師宣の「見返り美人」(東京国立博物館蔵)。美しい着物の文様の説明もありました。その後、鈴木春信の作品による浮世絵の製法の説明、版により図柄や絵柄・色彩に変化を与えている例などを丁寧に解説してくださいました。

また、鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎などの代表的な作品を紹介し、美人画、歌舞伎役者の大首絵、風景画など、浮世絵の多様性を解説してくださいました。

|

さて、ここで問題です。浮世絵の「浮世」とはどういう意味でしょう?

最後に金先生は質問タイムを用意していました。この質問は。。。。難しい!でも、今回の講演の中で、金先生は実は答えを述べてらっしゃったのです。「浮世」というのは「現在」、「今様」、「流行」という意味でした。ですので、「浮世絵」というのは、今で言う雑誌のグラビア特集のようなもので、美人が登場したり、人気観光地が登場したり、と流行の事象が取り上げられるものだったのです。これは、日本人でもなかなか知らないことです!その他、「歌舞伎者の意味は?(答:悪者)」、「当時の浮世絵の値段は?(答:20文(=そば一杯の値段とほぼ同じ))」などのクイズで会場は盛り上がりました。

その後、質疑応答があったのですが、皆さんそれぞれとても詳細な質問をされました。その知識の深さにびっくり!また、閉会後も、金先生は質問攻めにあっていました。皆さん、本当に熱心でした。

|

|

このように、日本の美術を学んだ中国の方が、中国語によって、日本の美術の素晴らしさを中国の方に伝えられるということは、本当に画期的なことであったと思います。こうしたことは、中国に強い影響を受けた日本という国の中に、日本独自のキラリと光る美を発見する眼がなければいけません。今回金先生は、そういった美に対する強い意識と、日本人でも知らないような日本の美の素晴らしさを教えてくださいました。本当にありがとうございます!

※広報文化センターの会員になると、いち早くイベント情報をお届けします(登録方法はこちらから)。当館HPの新着情報や在中国日本国大使館の微博・微信も定期的にチェックしてみてくださいね。