|

困っている人を見た時、手伝いたい、助けたいと思う。国境を軽々と跨いで困っている人の元へ飛んでいき、一緒に汗を流して活動する。そんな原点を大切にしている政府開発援助(ODA)のエキスパート集団、日本国際協力機構(JICA)。長年にわたり、対中国事業を含む日本のODAの多くを担ってきた同機構は、豊富な経験を基に、人々が直面する貧困や災害、脆弱な社会の仕組みなどを改善するために、世界各地で活動しています。

今回は、同機構の職員として対中ODAプロジェクトの一つである「四川大地震復興支援 こころのケア人材育成プロジェクト」に携わった土居健市さんをお招きし、2014年12月24日と25日の二日間にわたり、講演会「四川大地震の傷を癒す―『こころの復興』という日中協力のカタチ」を実施しました。聴き手は、日中関係の未来を担う上海の高校生たち。日本語を学ぶ生徒も多い復旦大学附属中学(「中学」は日本の中学・高校に相当)と上海市工商外国語学校の生徒の皆さんは、質疑応答の場でも、日本語を使って熱心に質問を投げかけるなど、ODAに対する理解を深めてくれたようです。

|

こころのケアプロジェクトについて話す国際協力機構の土居健市さん |

|

「こんなところにもODA!」 意外に身近な対中ODAを当館後白領事が分かりやすく紹介 |

2008年に起きた四川大地震。死者・行方不明者9万人以上を出し、人々の生活に計りがたい大きな傷を残しただけでなく、大地震を生き抜いた人々は、大切な人を突然奪われた深い悲しみに堪えながら生きてきました。JICAによるこころのケアプロジェクトは、被災した人々への精神保健・心理社会的支援に従事できる人材の育成と、そうした支援の持続的な体制を確立するために、09年から14年の5年間にわたって四川省を中心に実施されたものです。地域コミュニティーや学校、病院などと連携しながら被災者のこころをケアする仕組みを整備したプロジェクトの説明に、四川大地震発生時にはまだ10歳前後だった生徒の皆さんは、メモを取りながら真剣に耳を傾けていました。

ODAは、こうした一つ一つのプロジェクトでかけがえのない一人一人を支援しながら、国と国との信頼や協力関係を築いていくもの。日中平和友好条約が締結された翌年である1979年に供与開始が表明された日本の対中ODAは、今日まで中国各地で日中間の信頼関係の土台を築く貴重な役割を果たしてきました。

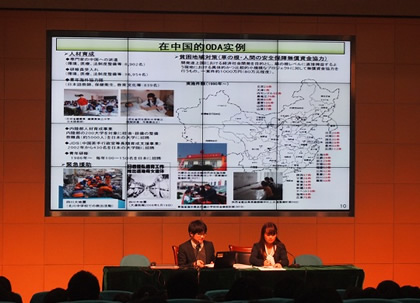

ただ、一口にODAと言っても、なかなか全体像はつかみにくいもの。「ODAってそもそもどういうものなんだろう?」。こうした生徒の皆さんの疑問に応え、当館後白領事からは、対中ODAの歴史や全体像、そして当館が実施しているODA事業「草の根・人間の安全保障無償資金協力援助」の概要や役割について、具体的な数字や写真を見てもらいながら説明しました。上海浦東空港など、意外に皆さんの身近なところにODAがあるんですよ。

国際協力は、異文化を背景に持つ人々と協調し、プロジェクトを円滑に進めていく能力が求められる仕事。生徒の皆さんは、こうした職業自体にも興味を持った様子。土居さんが外国の民族衣装をまとった写真を見せながら現地でのエピソードを語ると、笑みがこぼれる場面も。将来、もしかしたらこの中から国際協力の世界で活躍する人も出てくるかもしれませんね。

|

|

|

| 講演を聴く表情は、真剣そのもの |

「一衣帯水」という言葉で表現される日中両国。

四川大地震の際、日本が官民を挙げて被災地への支援を行ったことは、中国の人々に今でも深い印象を残しています。そして、東日本大震災が発生した翌日、当館の前には募金に訪れた中国の皆さんによる長い行列ができました。また、いち早く東日本大震災の現場へ到着した緊急援助隊の一つである中国隊の中には、JICAの対中プロジェクト「日中協力地震緊急救援能力強化プロジェクト」のカウンターパートが含まれていました。こうしたことは、長年にわたる両国の協力関係の積み重ねの象徴とも言えるでしょう。

先人の思いと努力が込められてきた日中の協力活動の数々。若い世代へもしっかりとバトンを渡していくために、当館はこれからも様々な分野で、充実した内容の講演を企画していきます。ご関心のある学校関係者の皆さんは、ぜひこちらへご連絡ください。お待ちしております!